Stille

Heute ist Sonntag und ich schlafe lange. Dafür verpasse ich das zweite Satellitenfenster, also keine Nachrichten von zu Hause heute. Nach einem späten Frühstück ziehe ich mich an für eine Wanderung: lange Unterwäsche, dicke Socken, Fleece, Windhose, Wanderstiefel, Nackenschutz, Mütze, Parka, und zwei Paar Handschuhe. Die Finger sind neben der Nasenspitze immer am gefährdetsten für Erfrierungen. Manche Leute behaupten, die Zehen gehören auch dazu. Aber ich hatte in der Antarktis noch nie Probleme mit kalten Füßen. Ganz im Gegenteil, wenn ich laufe sind mir die weißen Stiefel viel zu warm. Man muss mit der Wahl der Kleidung sehr aufpassen, denn Schwitzen ist gefährlich. Dort wo die Kleidung feucht wird, verliert sie die Isolationsfähigkeit und gefriert. Man fühlt sich im Grunde warm mit ein paar kalten Stellen am Körper und merkt nicht, wie das Eis die Haut berührt. Ab da kann es sehr schnell gehen mit Erfrierungen. Ich lasse deshalb die dicke Hose aus Fleece heute weg, behalte aber den Parka an. Kalte Beine sind nicht so schlimm wie ein kalter Oberkörper und den Parka kann man öffnen. Eine Hose draußen auszuziehen ist dagegen die reinste Qual.

So vorbereitet verlasse ich die Station ungefähr Richtung Grid-Süden. Es ist erstaunlich; manchmal höre ich Stimmen von Personen, die nahe der mehrere 100 Meter entfernten Station stehen und sich unterhalten, und ich kann sie trotz der großen Entfernung gut verstehen. Ich laufe ungefähr mit dem Wind und die über dem Eis befindliche Inversionsschicht formt quasi einen Kanal für Schallwellen. Wenn sich die Windrichtung leicht ändert, verlieren sich die Stimmen und kommen dann laut wieder. So geht das eine ganze Weile. Dann verschwinden die Stimmen und auch das leise Brummen der Dieselgeneratoren der Station. Ich komme an den geparkten Flugzeugen und der Satellitenempfangsstation vorbei. Schließlich treffe ich auf die Landebahn und ändere meinen Kurs in Richtung des entfernten Endes. Dort angekommen blicke ich zurück zur Station. War bisher der Schnee von Spuren der vielen Fahrzeuge aufgewühlt und planiert, so werden nun die Spuren nun deutlich weniger. Ich erreiche allmählich die Grenze des Operationsgebietes der Station.

Das Ende der Landebahn. Der schwarze Balken am Horizont ist die Station und die weiße Kugel davor der Radom der Satellitenempfangsanlage.

Das Ende der Landebahn. Der schwarze Balken am Horizont ist die Station und die weiße Kugel davor der Radom der Satellitenempfangsanlage.

Ich folge den schwarzen Fahnen, welche die Anflugrichtung der Landebahn markieren. Schließlich sind auch diese letzten Zeichen menschlicher Aktivität verschwunden. Die Station am Horizont ist nur noch ein verblassender Punkt, eine vage Ahnung von menschlicher Zivilisation. Etwas, was man als Luftspiegelung abtun könnte, wenn ich nicht von dort kommen würde.

Rechts, die letzte Gruppe schwarzer Fahnen, die Anflugrichtung der Landebahn markieren

Rechts, die letzte Gruppe schwarzer Fahnen, die Anflugrichtung der Landebahn markieren

Ein Blick zurück in Richtung der Station

Ein Blick zurück in Richtung der Station

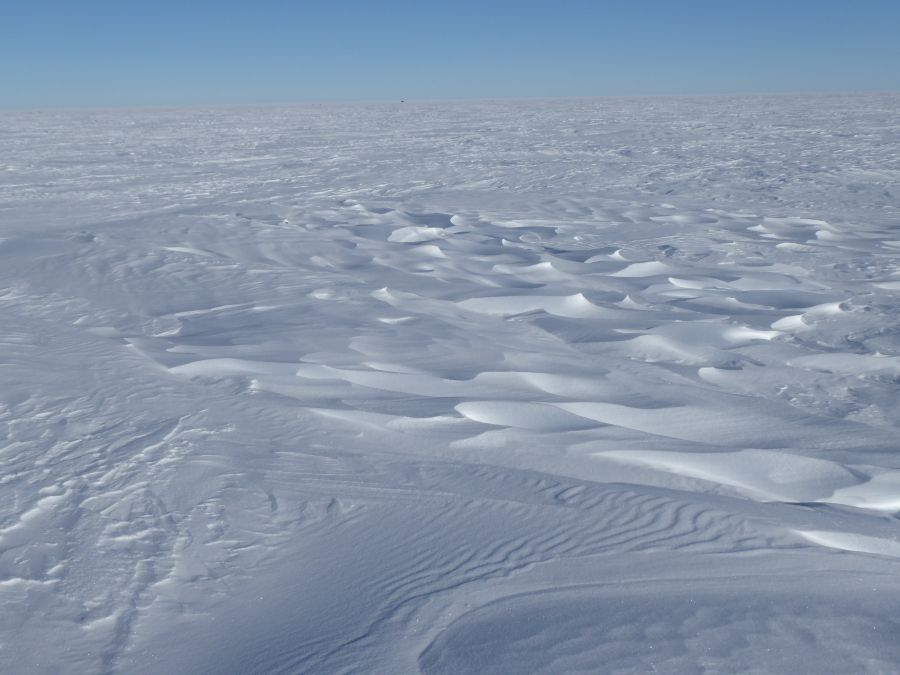

Ich gehe noch eine Weile weiter bis die Station vollständig verschwunden ist. Der Himmel ist tiefblau schräg nach oben und wechselt dann in weißes Licht in der Nähe des Horizontes. Über mir ist der Himmel fast schwarz. Die Luft ist extrem klar; es gibt keine Aerosole oder Wolken, die das Sonnenlicht streuen würden. Dieses tiefe blau bis schwarz kenne ich sonst nur von Flugreisen.

Ich mag nun gut 6 oder 7 Kilometer von der Station entfernt sein, so genau weiß ich das nicht. Ich könnte zwar mittels Satellitennavigation meine Position bestimmen, aber ich habe kein Bedürfnis danach. Sechs oder 7 Kilometer, was macht das für einen Unterschied? Warum soll ich mich auf etwas beziehen, was ich nicht mehr sehen kann. Die Station könnte eben so gut 100 Kilometer entfernt sein, ich würde es nicht merken. Ein Punkt auf einer Landkarte ohne jegliche Bedeutung. Wohin ich mich auch wende, überall sieht es gleich aus. Es ist unglaublich flach hier und ich kann keine Erhebung ausmachen.

Ich orientiere mich an der Sonne und laufe noch ein Stück weiter. Die Sastrugi hier sind nicht so hoch wie in der Umgebung von Davis, wo sie teils einen halben Meter Höhe erreichen. Diese bizarren Gebilde aus Schnee und Eis, geformt von Wind, besitzen die unterschiedlichsten Formen und die Eiskristalle blitzen in der Sonne.

Langsam ziehen Eiswolken am Himmel höher und es wird Zeit für mich Umzukehren. Ich würde gerne weitergehen, aber ich darf den Rückweg nicht unterschätzen. So bleibe ich stehen und schaue mich um. Es herrscht absolute Stille. Kein Flugzeug, kein Geräusch von Maschinen, keine Stimmen, ja nicht einmal Laute von Tieren erreichen meine Ohren. Die einzigen Geräusche, die ich höre, stammen von mir. Ich höre das Rauschen des Blutes in meinen Ohren und meine Atemgeräusche – und sonst nichts.

Ich weiß nicht wie lange ich so stehe und versuche, diese Stille in mich aufzunehmen. Ich habe das schon einmal erlebt, oben auf dem Eisplateau einige Kilometer landeinwärts von Davis. Aber damals war der Wind stärker und zerrte an meiner Kapuze. Diesmal ist es fast windstill. Ich konzentriere mich auf meine Atmung und versuche mich ansonsten nicht zu bewegen um diese Stille nicht zu zerstören.

Manch einer erwartet jetzt vielleicht, dass man in solch einer Umgebung zu irgendwelchen triefgründigen Schlüssen gelangt oder Eingebungen erhält. Nichts dergleichen. Meine Gedanken sind genauso leer wie die Umgebung, in der ich mich befinde. Und das ist gut so. Ich suche nichts und genieße einfach die Stille, sowohl akustisch als auch in Gedanken. Das hat etwas Befreiendes.

Als ich mich aus der Bewegungsstarre löse und einen Schritt mache, ist das Knirschen des Schnees unter meinen Schuhen geradezu laut wie Donnergrollen. Ich mache noch ein letztes Bild und wende mich dann nach Grid-Nordosten. Mein Plan ist nicht direkt auf die Station zuzulaufen, sondern in weitem Bogen zuerst nach Grid-Osten vorzustoßen bis die Station im Westen auftaucht. Ich kann die Station zwar nicht sehen, aber der Sonnenstand bietet mir eine grobe Orientierung. Ich setze mir ein Zeitlimit von einer Stunde. Sollte ich dann die Station nicht am Horizont sehen, werde ich meine Position mittels Satellitennavigation bestimmen. Ich ziehe es zwar vor ohne Technik zurückzufinden, aber ich habe auch keine Lust mich zu weit von der Station zu entfernen. Es gibt zwar keinen Zeitdruck – die Sonne geht nicht unter. Ich bin jedoch Realist was meine Kondition in dieser Umgebung angeht und der Rückweg ist beschwerlich genug.

Bernd am Umkehrpunkt der Wanderung

Bernd am Umkehrpunkt der Wanderung

Spuren im Schnee

Spuren im Schnee

Ich sehe die Station tatsächlich bald am Horizont auftauchen. Nicht ganz soweit im Westen wie gedacht, aber das macht nichts. Nun habe ich ein Ziel und muss mich nicht mehr nach der Sonne richten. Es dauert sehr lange bis die Station allmählich größer wird. Ich laufe vielleicht eine Stunde und habe das Gefühl der Station nicht merklich näherzukommen. Man unterschätzt die Abstände hier sehr leicht. Dann tauchen die Schneehalden auf – riesige Schneeberge gebaut aus dem Schnee, der um die Station aufwendig abgetragen und hier abgeladen wurde. Ich halte mich östlich davon und erreiche den Lagerplatz vor der Station. Hier stehen tausende leere Kisten, nicht mehr benötigtes Gerät und sonstiger Müll. Die Spuren der hier lebenden Menschen sind nicht zu übersehen. Müde aber zufrieden erreiche ich schließlich nach knapp sechs Stunden Wanderung wieder die Station, gerade noch rechtzeitig zum Abendessen.

Zurück an der Station